Interview with Artist Weng Yu

專訪影像藝術家翁羽

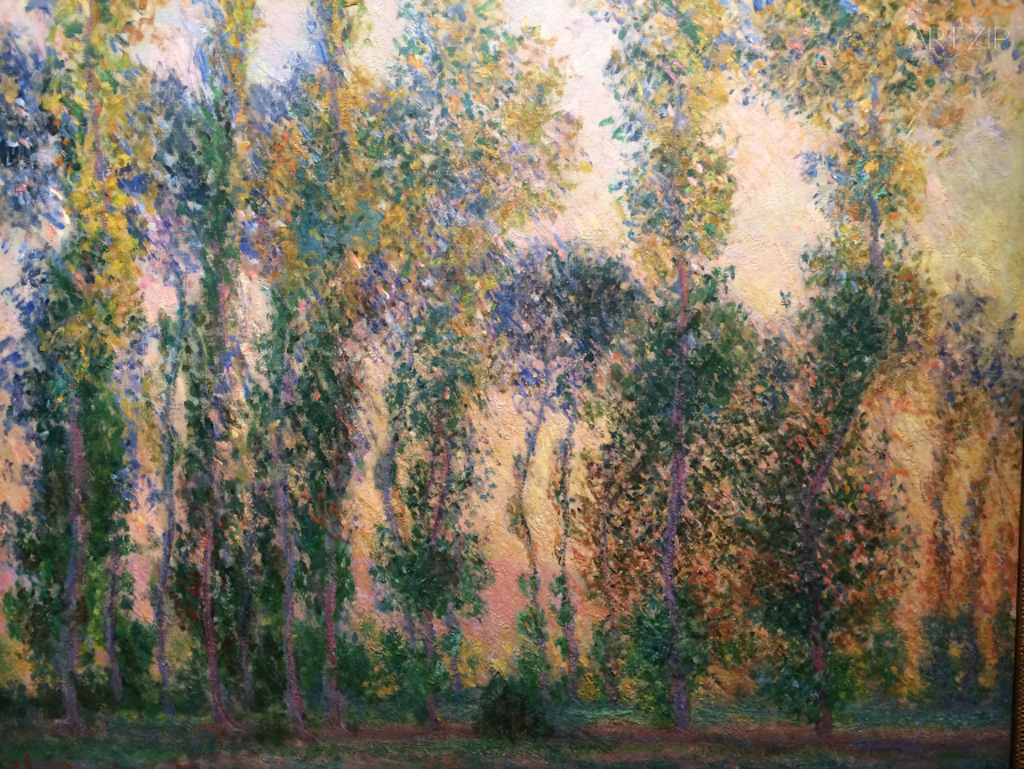

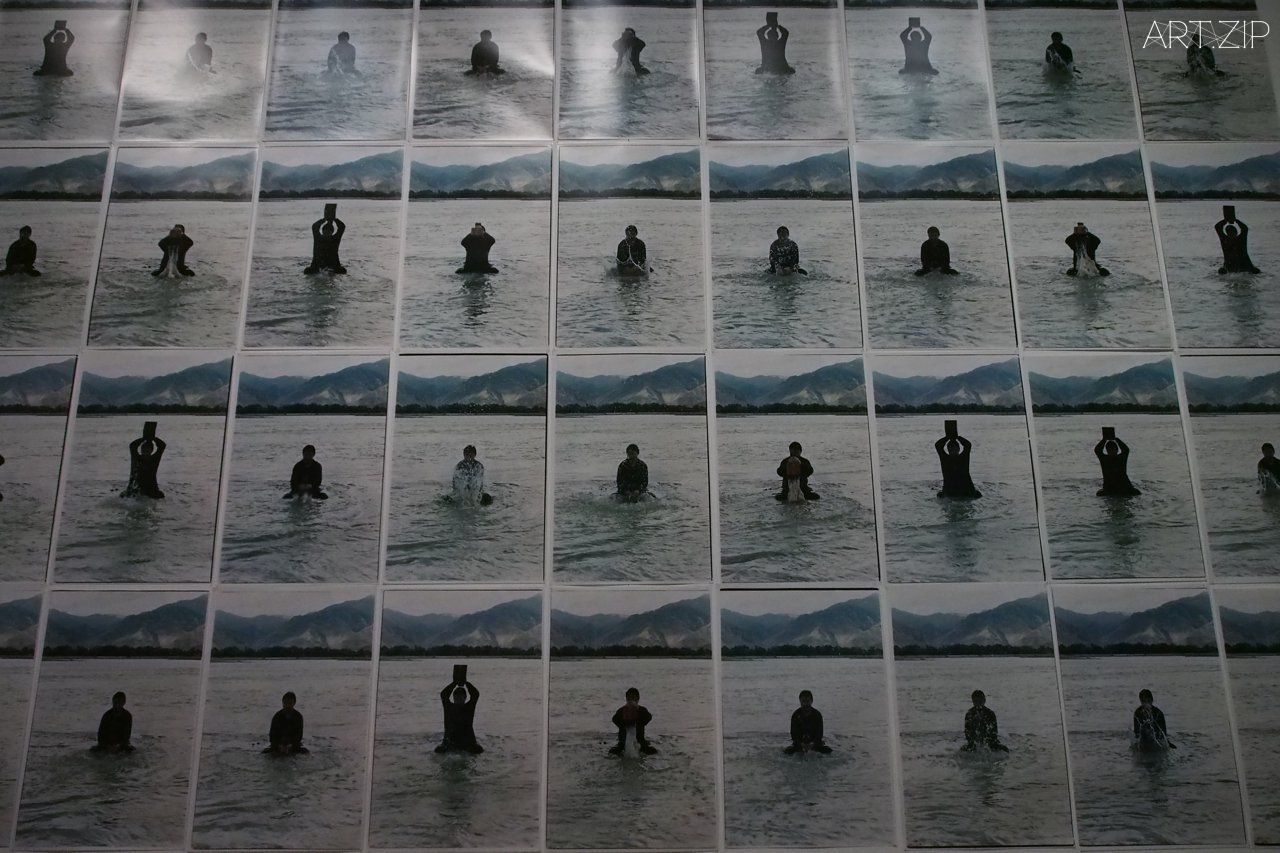

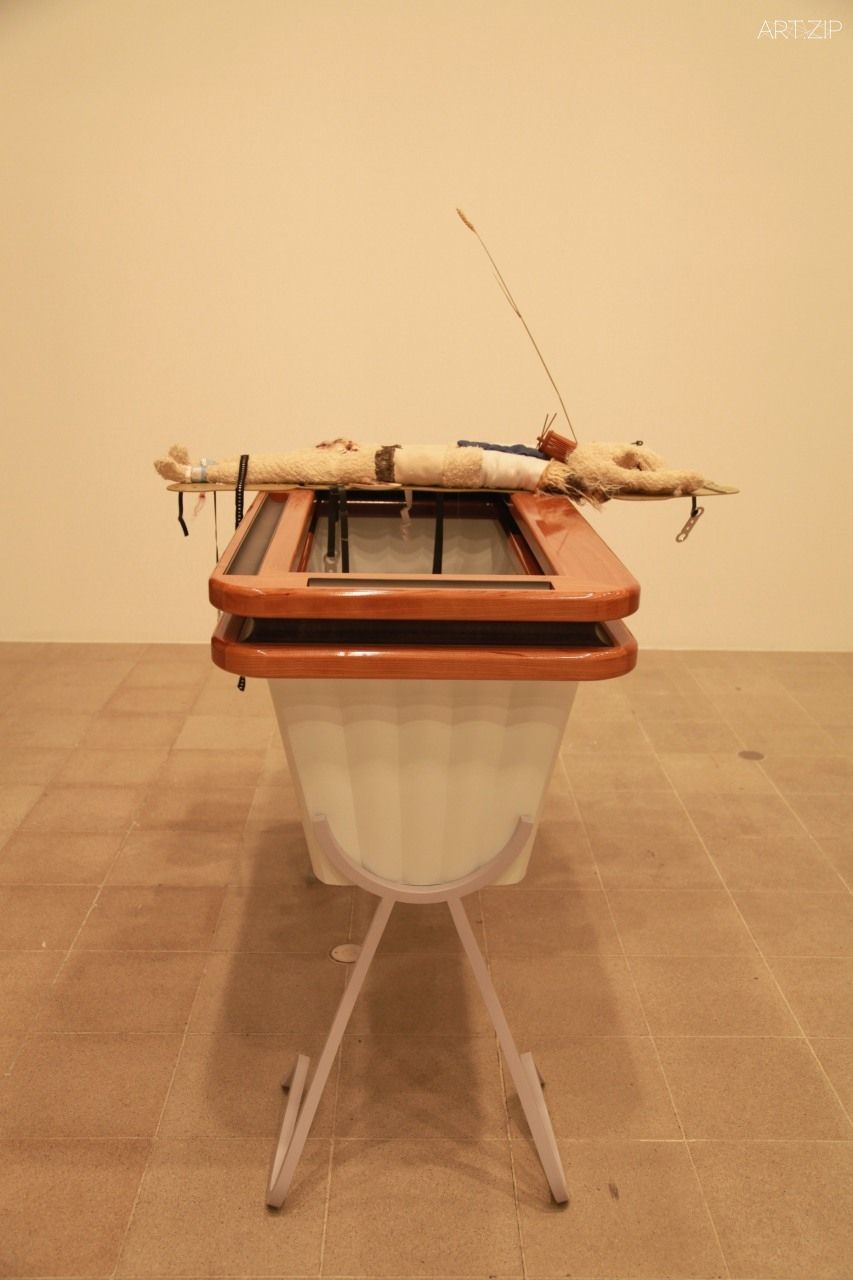

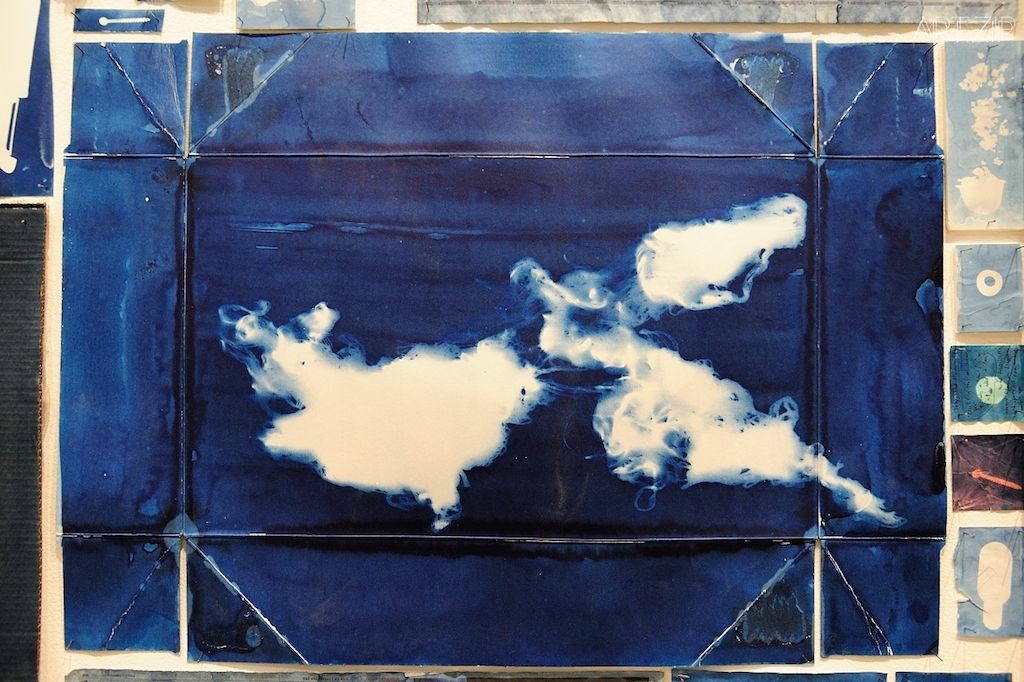

翁羽,通過對影像藝術的研究,提出了“日記實驗影像”概念。加強影像藝術對社會的影響。他認為影像如同紙筆, 但記錄是其基本功能,而帶有探索型的影像更具價值,如果實驗影像可以日常化社會化,就無所謂實驗,而是日記式的社會集體藝術表達! 翁羽的實驗影像作品向來具有強烈的個人標簽,他的作品多探討世界觀和哲學問 題。他從東方哲學出發,尤其受到佛學思想的影響,通過對當下中國現狀的觀察 用意象化的手段表達其個人觀念。 以下為影像作品圖片: 《兵马对话兵马俑》 《无常》 。 ART.ZIP: 作為一名影像藝術家,您是如何開始實驗影像創作的呢? WY: 對我來說每個作品的創作過程都充滿了神秘感和偶然性,實驗影像的特質就在於沒有什麽可能性和不可能性。我期待一個作品從無到有到完成再到消失的整個過程,我的作品留不下什麽它僅僅是個創作過程。每個作品的起點都不盡相同,但所有作品都來源於我對生命思考及對自我意識上的探討。今天的當代藝術已經模糊掉了創作的方式,無論是影像或是其它,曾經用畫筆今天用數字媒體,僅此而已。而“實驗”的概念存在於對影像美學本身的探討和創作理念的探討兩個方面。 。 ART.ZIP: 哪些藝術家或理論對您產⽣生過影響? WY: 我的藝術理念來源於東方的神學,哲學和佛學,我的作品都是充滿神秘和玄幻感的(“日記影像”這個概念的作品除外)。最初對影像產生興趣的時候是看了白南準的作品後,從那以後我決定用影像來創作作品。而在看了馬修巴尼的展覽後讓我開始研究影像內在語言的表達,去探討影像語言而不是僅僅把影像作為一種創作方式。 很早的時候我就對中國的神話充滿了好奇。中國的神話玄學結合了東方哲學,宗教和原始社會生活,它存在於人們不約而同的想像中,從這樣的土壤發展來中國神話本身就形成了自己獨有的美學語言。我的作品通過一些具有東方神秘色彩的故事,造型,典故等來探討關於生命和當下中國的問題。而作品本身透露出的神秘的玄學色彩同樣是中國人習慣的閱讀方式,他們熟悉玄學的存在,熟悉神,鬼於自己的關系並知道如何恰當的處理好三者的關系。他們共同存在並相互寄養,在中國人的血液中流淌著。我的作品也正是通過這樣的書寫方式展開的。 。 ART.ZIP: “日記”概念是如何衍生的?哪部藝術作品最能體現您的日記化概念? WY: 我的“日記”概念衍生於網絡思維方式,類似論壇的帖子或是WECHAT朋友圈。通過對一些社會各種奇葩現象和事件的思考展開創作,從而探討關於當下社會的價值觀,生存現狀。這種“日記”具有紀錄性和探討性,同時它是短時的,過去就過去了,無論發生過什麽總是有新的一浪襲來。反而這種一幕一幕的過場等同於東方文化對於生命和世界的思考,過去就過去了,一切類似春去冬來一樣都是自然現象,我們只在現在此刻。 我的“日記”概念下的作品是一個長期的,具有時效性和失效性的。它自然的發生也自然的消亡。 作品《性愛大廈》正是這個概念的最好詮釋。這個作品通過微信的網絡傳播途徑,每個人回答上一個人的問題,同時向下一個人提出問題,他們之間也許認識也許不認識。但都是在同一個話題下展開的,這個過程充滿了神秘感和各種可能性。可以瞬間停止亦可以永遠傳遞下去,這就是這個作品最有魅力的地方而不是作品的影像部分。 。 ART.ZIP: 您把影像作為紀錄的手段,以性愛大廈為例,參與者順序和問題都是隨機的, 請問如何看待這種非刻意性和不可控性? WY: 我覺得每個參與這個作品的人都是完成這個作品的偶然藝術家,他們偶然的出現,偶然的提問題和回答問題。而他們的偶然在於作品設計上隨機性,作品本身不知道下一個是誰,是什麽問題。每個人的回答和提問無論什麽內容都能透射出今天的中國人對一些問題的看法或價值觀。這些偶然性和不可控性正是這個作品要表達的,如同今天越來越網絡社交化世界,一切都是隨機和不可控制的,沒有起點和終點,我們可以接收也可以發布,我們可以是觀眾也可以是導演,一切無常。 。 ART.ZIP: 目前實驗影像在中國新媒體藝術中處於怎樣的位置或階段?與西方作比較, 有什麼優劣之處? WY: 當下中國的實驗影像還是從繪畫思維出發的,而並沒有把“影像”作為創作的本體。通常影像藝術家只是把影像當做畫筆,影像語言的可能性的研究才能讓實驗影像有更多的可能性。 如果從技術層面上來說,中國藝術家接觸數字藝術還不久,還需要更多的嘗試來創作。而中國正處於數字爆炸期,廉價的技術支持會讓影像藝術家更容易掌握和創作以往沒有過的。西方藝術家更習慣於用新的媒介方式做創作,這是藝術觀念和藝術態度決定的,他們會發現很多有意思的媒介並推進某種媒介的表現形式,這是西方藝術家的優勢。無論東西方的數字藝術家都要從數字藝術本體語言出發,不要為了數字而藝術,也不要為了表達而表達。藝術從來沒有像今天這樣處於高度共同化和一體化,因為有了新媒體藝術,全世界的藝術家的距離更近了,我們可以在不同的空間做同一個作品,在同一時間完成同一個作品,越來越多的藝術形式會出現,越來越多跟藝術無關的人會進行藝術創作或活動。 。 ART.ZIP: 您對新媒體藝術的態度是什麼?有沒有一些客觀因素會影響您的創作? WY: 從2004年我開始研究新媒體藝術,寫過一些關於新媒體和影像創作的文章。藝術沒有新舊,唯一新的是創作的方式(媒體),而今天過去了就不新了。藝術與新舊媒體無關,我覺得新媒體帶給我們的最重要的是藝術語言的更多可能性,讓我們有了更多創作的空間。我們可以借助數字,信息和網絡技術進行藝術創作,它們有傳統藝術所不具備的更多可能,我們可以讓更多的人共同參與藝術創作和藝術活動,可以引發更多思考,可以通過互動來娛樂化藝術,也可以最大化的模糊藝術與生活界限,新媒體藝術讓藝術創作變得無所不能,這也是我選擇用影像來創作藝術作品的原因。 每一種藝術形式都具有其獨特的優勢,同樣也有短板。對於我個人而言,藝術創作的難度是技術層面的,我作品的原始方案很多都是具有互動性的,而互動裝置需要跟多人和大量技術支持才能完成不至損失作品呈現,這些技術的限制對作品本身的損耗是巨大的。 。 ART.ZIP: 影像是藝術表達的一種手段,您是否會將“日記”的概念朝更多元的方向發展?或者和我們介紹下您接下來的創作? WY: 是的,我下面的一個作品就是“日記”理念的延續。這個作品是關於一個案件的真實事件。這種創作方式下我拋棄一切視覺化和美感,我會用講述的方式展開,而留給觀眾更多的思考空間。同時將敘事融入其中,有些片段的支離破碎的情節或敘事,但不追求真正的敘事,著重讓作品的內在聯系消解掉電影化的語言。 日記的創作方向勢必會更加社交網絡化,更加隨機和簡約。我的作品有兩只眼睛來看世界,一個是社會化的,一個是個人化的。社會化的就是日記過程,個人化的就是對玄學和生命的探討。 。 个人实验艺术履历 …